Über das Projekt

In Deutschland haben sich mehr als 2.000 jüdische Friedhöfe vom 11. Jahrhundert an erhalten. Kein anderes europäisches Land besitzt – trotz großer Verluste – eine vergleichbar alte, reiche und vielschichtige Überlieferung. Diese Friedhöfe zählen zu den ältesten Zeugnissen hiesiger Sepulkralkultur. Ihre Erhaltung, Dokumentation, Erschließung und Vermittlung ist eine Aufgabe von gesamtgesellschaftlicher Bedeutung. Dennoch haben sie bislang nicht die Aufmerksamkeit gefunden, die ihnen als Orten der Erinnerung, als Ausdruck individueller und korporativer jüdischer Identität sowie als historischen und materiellen Quellen zukommt.

Durch „Steinerne Zeugen digital“ soll sich das ändern. Das Vorhaben baut auf langjähriger Erfahrung in der Erforschung jüdischer Begräbniskultur auf. Am Salomon Ludwig Steinheim-Institut für deutsch-jüdische Geschichte wurde unter der Leitung von Prof. Dr. Michael Brocke seit 2002 die epigraphische Datenbank epidat entwickelt, die inzwischen über 50.000 Inschriften in Wort und Bild, hebräisch und deutsch umfasst und internationale Resonanz in der Wissenschaft ebenso wie in der breiteren Öffentlichkeit erfährt. Dank der einschlägigen Expertise der Bamberger Kolleginnen und Kollegen können in dem gemeinsamen Vorhaben nun auch die räumlichen und die materiellen Dimensionen der Friedhöfe in den Blick genommen und durchgängig digital dokumentiert werden. Der Fokus liegt dabei auf der reichen Überlieferung der Frühen Neuzeit, die bislang noch weitgehend unerschlossen geblieben ist.

Ein Studentischer Mitarbeiter während des Scanvorgangs des Friedhofgeländes mit dem mobilen Laserscanner; Foto: Benjamin Herges; Quelle: Universität Bamberg

Forschungsprogramm

Das Vorhaben setzt mit dem Ende des Mittelalters ein, als sich der Schwerpunkt jüdischer Siedlungstätigkeit infolge der beinahe flächendeckenden Vertreibungen des ‚langen‘ 15. Jahrhunderts von den alten urbanen Zentren in ländliche Regionen verlagerte. Es schließt das Zeitalter der jüdischen Aufklärung im 18. Jahrhundert und das der Emanzipation seit der Wende zum 19. Jahrhundert ein.

Nach einer vorläufigen Übersicht existieren innerhalb der Grenzen der Bundesrepublik Deutschland heute noch etwa 590 jüdische Friedhöfe, die zwischen 1500 und 1800 gegründet wurden; die Zahl der auf diesen Friedhöfen erhaltenen Grabmale ist sicherlich sechsstellig anzusetzen. Angesichts dieser Sachlage muss das Vorhaben eine exemplarische Auswahl treffen. Im Ergebnis gliedert sich das Arbeitsprogramm in drei Cluster mit insgesamt acht jeweils dreijährigen Modulen, die zeitlich und thematisch aufeinander aufbauen und dabei den großen Linien deutsch-jüdischer Geschichte folgen.

Im ersten und umfangreichsten Cluster, das aus vier Modulen besteht, stehen die ländlichen Verbandsfriedhöfe Süddeutschlands im Zentrum des Interesses, die zum Teil bis ins 16. Jahrhundert zurückgehen. Das zweite Cluster widmet sich einer Reihe von Friedhöfen im urbanen Umfeld, wie sie im Zuge der Konsolidierung des jüdischen Siedlungsgefüges nach dem Dreißigjährigen Krieg entstanden. Cluster III schließlich verfolgt die unterschiedlichen Wege in die Moderne, die sich in der Folge von Aufklärung und Emanzipation eröffneten, darunter auch unterschiedliche Wege des Umgangs mit der hebräischen Tradition, die schon weit ins 19. Jahrhundert führen.

Cluster und Module

I

Nach den Vertreibungen

1–4

Friedhöfe im

ländlichen Raum

Jahre 1–12

2023–2034

II

Neugründung & Konsolidierung

5–6

Gemeindefriedhöfe

im urbanen Umfeld nach

dem 30-jährigen Krieg

Jahre 13–18

2023–2034

III

Wege in die Moderne

7–8

Friedhöfe zwischen Haskala

und Neoorthodoxie

Jahre 19–24

2041–2046

Interdisziplinarität

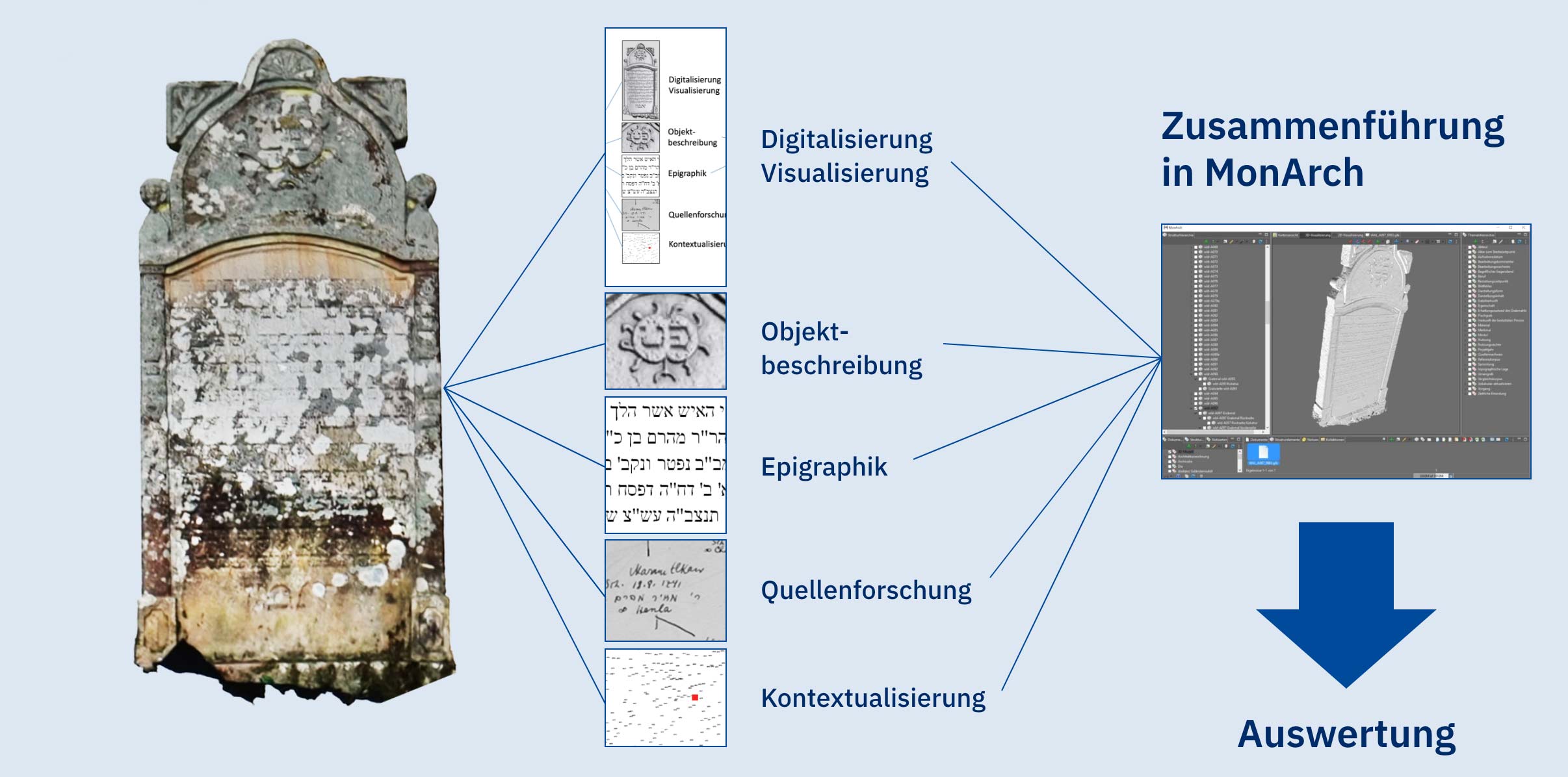

Die Stärke des Projekts macht die disziplinenübergreifende Verbundforschung aus. So erstellen beispielsweise die Digitalen Denkmaltechnologien – jenseits der topographischen Erfassung – 3D-Modelle von Grabsteinen, deren Inschriften aufgrund von Verwitterung nicht mehr lesbar sind. Diese Modelle kann das Epigraphik-Team für die Transkription und Übersetzung der Inschriften ergänzend zum Rückgriff auf Fotos gewinnbringend nutzen. Die Bauforschung wiederum übernimmt die Analyse von Form, Zustand und Materialität und erfasst und modelliert diese Merkmale zur quantitativen Auswertung systematisch als sogenannte semantische Graphen. Ziel ist es, alle aus den Disziplinen gewonnenen Daten in einem gemeinsamen Forschungsdatenmanagementsystem zusammenzuführen.

Multimodaler Ansatz

Aktuelle Arbeit

Im ersten Cluster stehen die ländlichen Verbandsfriedhöfe Süddeutschlands auf der Agenda. Dabei zielt die Auswahl der bearbeiteten Friedhöfe auf ein repräsentatives Spektrum unterschiedlicher Friedhofstypen, in denen sich das dynamische Verhältnis von Siedlungs- und Friedhofsnetz in je eigener Weise manifestiert.

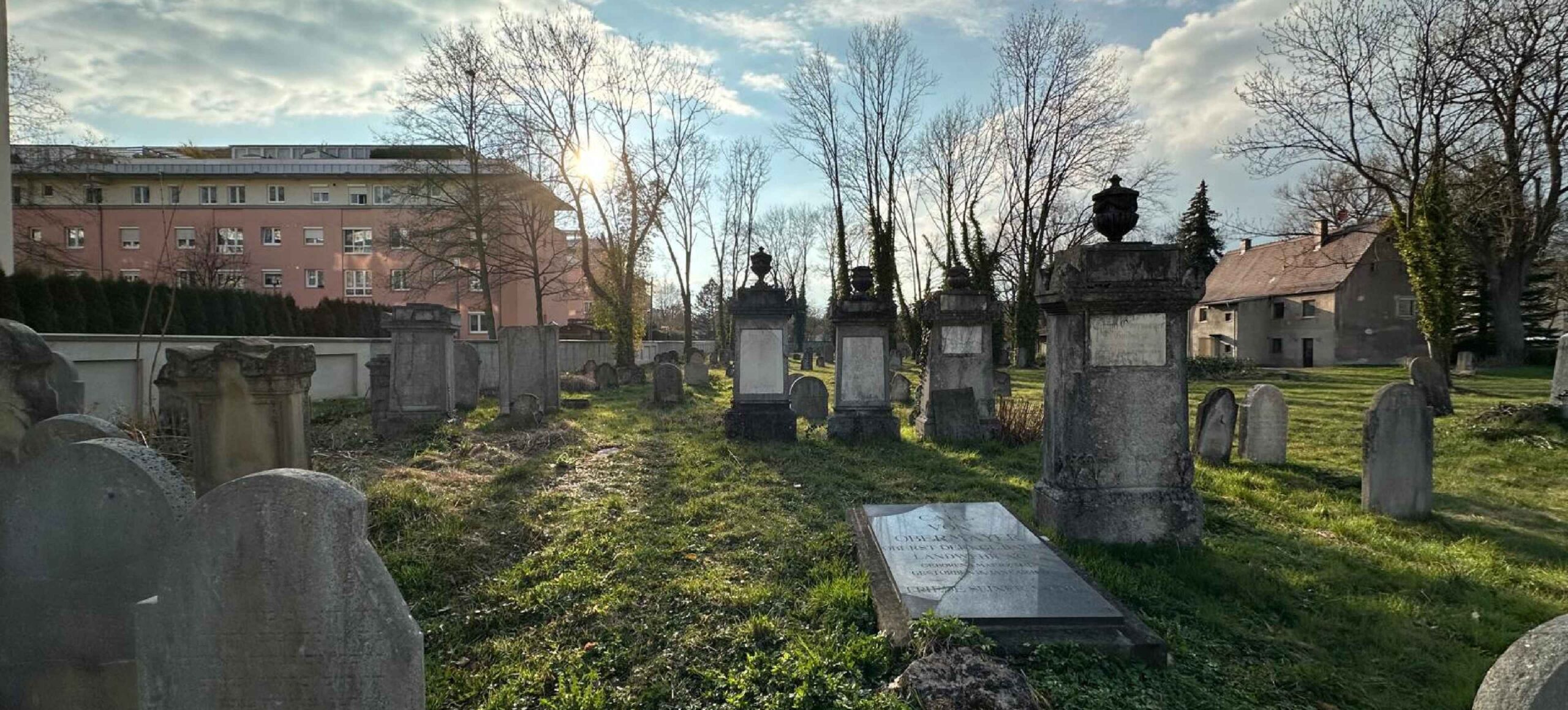

Ein Beispiel sind die stadtnahen Vorortfriedhöfe an jüdischen Siedlungsorten im Umfeld eines urbanen Zentrums, welches selbst jüdischer Niederlassung verschlossen war. Dies ist etwa bei dem jüdischen Friedhof von Kriegshaber der Fall, einem Dorf vor den Toren der Reichsstadt Augsburg, die ihre Juden 1438 vertrieben hatte. Anders lagen die Dinge in Walsdorf, wo die Judenschaft des Fürstbistums Bamberg ihre Toten begrub. In der etwa zehn Kilometer entfernten Residenzstadt selbst existierte zwar eine jüdische Gemeinde, die Einrichtung eines eigenen Friedhofs wurde dort jedoch erst 1851 gestattet.

Friedhof Walsdorf (Oberfranken)

Der Verbandsfriedhof in Walsdorf, einem kleinen Adelssitz in der Nähe von Bamberg, wurde 1628 angelegt. Hier begruben neben der jüdischen Gemeinde der fürstbischöflichen Residenzstadt die Juden von Bischberg, Burgebrach, Viereth, Trunstadt und Walsdorf ihre Toten. Ein Tahara-Haus zur rituellen Waschung der Verstorbenen wurde im Jahr 1742 errichtet. Viele der knapp 1.100 Steine sind stark verwittert, sodass die epigraphische Erfassung drängt. Ein großer Teil der Grabmale ist aufwendig gestaltet und lässt Einflüsse des Bamberger Barock erkennen.

Friedhof Kriegshaber (Bayerisch-Schwaben)

1627 gegründet, steht der Friedhof von Kriegshaber mit seinen rund 530 Grabsteinen in einer Abfolge frühneuzeitlicher Begräbnisplätze, mit denen die Juden des Umlands den Verlust des mittelalterlichen Zentralfriedhofs in Augsburg zu kompensieren suchten. Außer von Kriegshaber selbst wurde der Friedhof von den Juden in Steppach, Pfersee und Fischach genutzt. In den Jahren 1695 und 1722 wurde er erweitert, eine Mauer zum Schutz des Friedhofs im Jahr 1825 errichtet. Die Grabmale in Kriegshaber sind im Vergleich zu Walsdorf formal weniger komplex ausgestaltet. Mit Ausnahme derjenigen aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts sind die Inschriften gut erhalten.